华大生科讯(通讯员 郭家源)2025年10月24日,农药与化学生物学教育部重点实验室(待更名“分子调控与生物合成”)学术委员会会议在华中师范大学桂苑宾馆一楼报告厅成功召开。华中师范大学副校长李鸿飞,武汉大学医学研究院舒红兵院士,上海海洋大学校长胡炜,中国科学院分子植物科学卓越创新中心张余教授,深圳市转化医学研究院陈实教授,上海交通大学杨琛教授,华中师范大学科技处处长张本威,华中师范大学绿色农药全国重点实验室杨光富教授,生命科学学院党委书记邱保胜、院长徐旭东、闵金荣教授,嘉必优生物技术有限公司、华中师范大学产业教授陆姝欢出席会议,中国农业科学院深圳农业基因组研究组戴俊彪研究员、清华大学潘俊敏教授、华南师范大学唐晓艳教授线上参会,重点实验室各课题组老师和研究生参加会议。开幕式由实验室主任徐旭东教授主持。

李鸿飞在致辞中表示,此次由生命科学学院牵头重组实验室,延续生物、化学传统优势并聚焦新兴前沿,旨在突破关键科学问题与技术瓶颈,为国家战略提供科技支撑。期待实验室在学术委员会的指导下,从凝练特色方向、创新体制机制、聚力原始创新三方面再上新台阶。

徐旭东教授宣读实验室学术委员会名单,李鸿飞副校长向学术委员会委员颁发聘书。

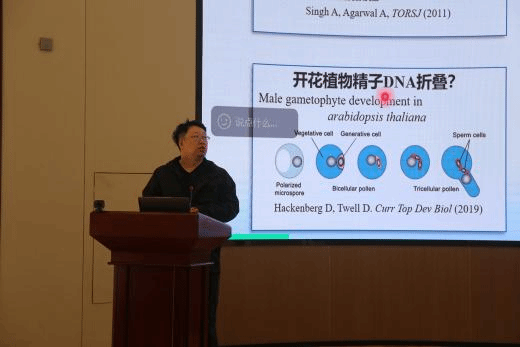

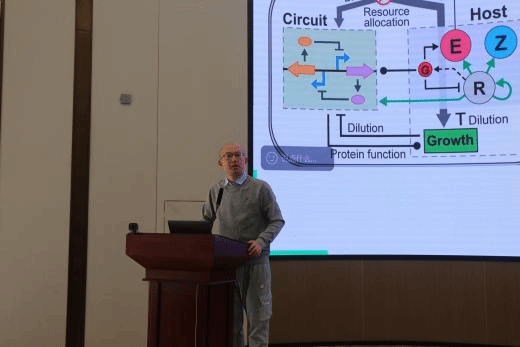

实验室工作汇报环节由舒红兵院士主持。徐旭东主任汇报农药与化学生物学教育部重点实验室(待更名“分子调控与生物合成”)工作。他表示,未来将紧扣生命科学发展趋势与经济社会需求,聚焦生命过程分子调控网络的自然及人工构建,通过多学科交叉协同创新,产出新理论、新技术、新产品。王亮研究员以《解码与重编染色质相分离:从表观遗传信号到合成生物学干预新范式》为题,主要介绍了表观修饰与异染色质之间的关系,并进一步将其与神经疾病相联系深入研究;同时介绍了凝聚体的前沿知识,并对其致病蛋白的机理与应用展开了细致讲解。戴雄风教授进行了题为《底盘微生物生长调控与权衡规则》的报告,展示了枯草芽孢杆菌的资源配置策略不单一的追求生长速率最大化,而是在生长与存活之间保持平衡。陆姝欢教授汇报《人乳低聚糖的合成生物制造》,嘉必优2019年布局合成生物学借AI搭建技术平台,已实现6款HMO工程化,攻克菌株与工艺难题并获法规认证,但仍面临技术、法规、竞争挑战,将与华师继续深化合作,推进产业。

随后,学术委员会会议在桂苑宾馆5楼小会议室进行。在舒红兵院士的主持下,与会委员重点围绕实验室的工作报告、研究方向、未来发展规划以及更名为分子调控与生物合成教育部重点实验室后的定位与目标进行深入研讨和审议,为实验室的持续发展提供宝贵的指导性意见。

此次会议的顺利召开,标志着农药与化学生物学教育部重点实验室向分子调控与生物合成教育部重点实验室的新阶段迈出了坚实的一步,对于凝聚共识、明确方向,推动实验室科研创新水平和综合实力的提升具有重要意义。

文字来源:郭家源

图片来源:刘奕瑄 陈淑淼

初审初校:李韧

复审复校:万翠红

终审终校:邱保胜